[성서한국 편지] 만질 수 없는

페이지 정보

2,451본문

원래 아이들을 그렇게 좋아하진 않았습니다. 그렇다고 아이들이 싫었다.. 까지는 아닙니다. 청년 시절에 주일학교 봉사도 해봤고, 청소년 사역도 해봤지만 맡은 아이들을 가슴으로 품어라 같은 말들에 한번도 감동해 본 적이 없습니다. 그냥.. 그랬다는 이야기입니다. 아이들에 대해 별 생각이 없었습니다.

지금은? 지금은 좀 다르긴 합니다. 결혼하고 '내 아이'가 태어난 뒤부터 그렇습니다. 자기 중심적인 소리처럼 들릴 수 있겠습니다만 그냥 제가 그런 사람이니 뭐라 다른 말을 쓸 여지가 없습니다. 아이가 갓난 아이일 때는 다른 아기들도 비로소 눈에 들어왔습니다. 아이가 어린이집에 들어가니 원복을 입고 어디론가 손잡고 줄지어 가는 모습이 눈에 밟혔습니다. 그리고 요즘은 큰 딸이 초등학교에 들어가니 길을 가다가도 저학년 초등학생으로 보이는 (특히 여자) 어린이를 보면 저도 모르게 눈이 가곤 합니다.

'내 아이'들을 키우면서 가장 즐거울 때는 아이들을 만질 때 입니다. 퇴근해서 현관문 앞에서 아이들을 안아주거나 잠든 아이들 볼을 살짝 꼬집어 볼 때 말이죠. 피곤한 일상 속에서도 그 순간 만큼은 평화롭습니다. 부모가 자식을 돌본다고는 합니다만, 실제 경험해보니 아이들이 부모에게 주는 것이 더 많다는 것을 알게 됐습니다. 아이는 부모의 위안입니다. 물론 종종 서로 목소리를 높이기도 하고 얼굴을 붉히기도 합니다. 하지만 지나고 보면 그런 순간들 까지도 우리가 함께 있는 그 시간과 공간이 바로 천국이었습니다.

그런데 한 순간에 천국을 잃어버린 부모들이 있습니다. 그렇게 되고 2년이 지났습니다. 부모들 기억과 마음 속에 아이들은 여전히 살아있는데 만질 수가 없습니다. 만질 수 없는 아이들을 떠올리는 시간들은 부모에게 지옥입니다. 지옥같은 2년을 보낸 부모들에게 건낼 수 있는 위로는 없습니다. 그런 부모들에게 위로는 고사하고 막말을 하고 종북으로 매도하는 이들이 버젓이 살아가고, 국회의원으로도 출마하는 이 나라는 확실히 미쳤습니다. 무엇을 해도 성이 찰 수가 없는데, 대통령과 정부는 아무것도 하지 않았습니다. 아니 딱 한 가지는 한 것 같습니다. 아무것도 하지 못하게 하는 것은 확실히 해내고 있습니다.

2014년부터 성서한국에서 일하기 시작했습니다. 그 해 4월, 세월호 참사가 일어났습니다. 성서한국도 세월호 참사에 대한 이런저런 일을 했습니다. 그러나 그런 '일'들 속에 함께 하면서도 내가 세월호 가족분들을 위해 무언가를 하고 있다는 생각이 들지 않습니다. 나름 기독활동가라는 범주에 속한 직업으로 살아감에도 제 자신이 세상에 뭘 기여했는지 모르겠습니다. 우리는 부당한 세상을 이렇게 허탈하게 살고 있습니다.

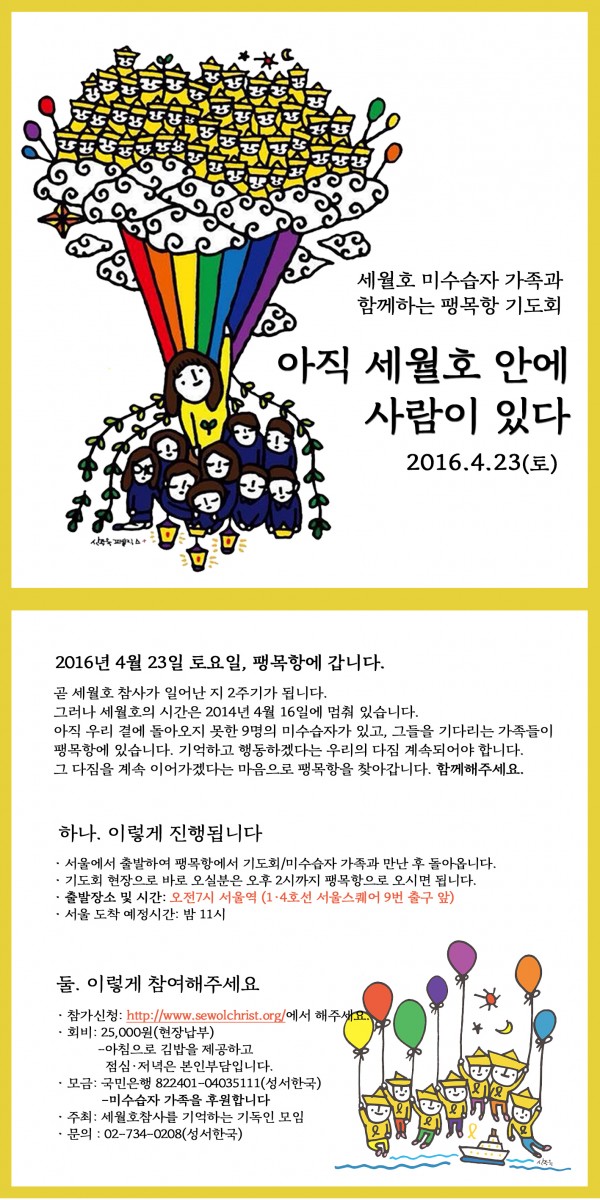

그렇게 지난 2년 속에 우리가 무엇을 했나 생각해 보면 자신있게 말할 수 있는 것이 많지 않습니다. 이제는 기억하고, 기도하는 것 외에 할 수 있는게 진짜 별로 없습니다. 가끔 광화문에, 안산에, 팽목항에 가는 것, 그게 거의 전부입니다. 가도 죄송하고 안 가도 죄송합니다. 그래도 가능한 가봐야 하겠죠. 이 글을 뭐라 맺을 만한 말이 떠올려지지 않습니다. 광화문이든, 안산이든, 팽목항이든, 삶이 분주해서 최근 자주 가보지 못하신 분이 계신다면 4월 23일에 '세월호 참사를 기억하는 기독인 모임'에서 주최한 팽목항 기도회에 가보시는 건 어떨지 묻는 말로 맺음말을 대신해 봅니다.